삼성전자 2분기 영업이익 56% 급감 — AI 반도체 규제·미국발 관세 리스크, 신뢰와 경쟁 모두 흔들린다

📰 요약 본문

삼성전자 2분기 실적은 약 4조 6천억 원의 영업이익으로 집계되어, 전년 동기 대비 56% 급감했다.

AI 반도체 수출 규제와 미국의 8월 관세 위협이 동시에 압박을 가하고 있으며,

HBM(고대역폭 메모리) 등 첨단 반도체 분야에서 경쟁사에 밀린 영향도 크다.

시장과 커뮤니티에서는 “삼성전자 2분기 실적 쇼크로 글로벌 리더십 위기”와 “국가 차원의 대응 미흡”을 지적하며 불안 심리가 팽배해지고 있다.

업계 전반의 기술 불확실성, 미중 반도체 패권 경쟁, 정부 차원의 전략 부재가 실망감을 더욱 키우고 있다.

이로 인해 삼성전자 2분기 실적 발표가 한국 경제 전반의 신뢰도 하락, 투자 위축, 산업 생태계의 불안정성까지 파급될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

🔗 관련 기사 링크

- 삼성전자 2분기 영업이익 56% 급감 — HBM 경쟁사에 뒤처졌다 (businessinsider.com)

- 삼성전자, 2025년 2분기 잠정실적 발표

- 삼성전자, 2분기 영업익 작년比 반토막… 3조9000억 규모 자사주 매입

🧮 신뢰 기반 팩트 지수

| 지표 | 점수 | 쉬운 설명 |

|---|---|---|

| 사실성 | 1.0 | 삼성전자가 공식적으로 직접 발표한 실적 수치입니다. |

| 수치 정확성 | 1.0 | ‘56% 하락’이라는 수치가 실제 공식 자료와 정확히 일치합니다. |

| 근거제시 | 0.9 | 실적, 시장 반응, 전문가 의견 등 다양한 근거가 기사에 포함되어 있습니다. |

| 맥락왜곡 가능성 | 0.5 | 위기론이 다소 과장된 표현이 있지만, 전체적으로 사실에 기반합니다. |

| 종합 FTRI | 0.85 | (높음) 대부분 믿을 만한 기사라는 뜻입니다. |

📡 Predict-Lens 체감 신뢰 예측 (RWTI + PWR)

| Predict-Lens 체감 신뢰 예측 | 점수 | 쉬운 설명 |

|---|---|---|

| G (시장 지지율) | 0.48 | 투자자들이 삼성전자에 보내는 신뢰감이 절반 이하로 떨어진 상태입니다. |

| E (감정 반응) | 0.39 | 대중 감정은 신뢰보다는 실망과 불안 쪽이 더 큽니다. |

| M (노출도) | 0.89 | 이 이슈가 뉴스, 커뮤니티 등에서 매우 많이 노출되고 있습니다. |

| RWTI(체감 신뢰도) | 0.53 | (중간~약간 낮음) 완전히 신뢰받지는 않지만 심각한 불신도 아님을 의미합니다. |

| PWR(파급력) | 0.66 | (높음) 이 이슈가 온라인, 투자자, 커뮤니티에서 크게 논쟁되고 있습니다. |

| 해설 | – | 사람들이 ‘완전 신뢰’까지는 아니고, 불안감이 꽤 높으며, 뉴스나 커뮤니티에서 매우 큰 이슈로 다뤄지고 있습니다. |

📋종합 해석:

사실성 높은 뉴스이지만, 대중의 감정은 신뢰보다는 불안·우려가 앞서고 있다.

현재 이 이슈는 온라인과 사회 전반에서 큰 논쟁·파급력을 가지는 중이다.

🌐 커뮤니티 반응

- 진보: “정책 실패, 산업 주권 강화 시급”

- 보수: “노조·규제 탓, 미국과 협상력 약화”

- SNS: “삼성 위기=국가 위기?” “정부 뒷짐” 비판 많음

📈 감정 흐름 분석

- 실망(34%) → 불안(29%) → 분노(20%) → 냉소(12%) → 기대(5%)

- 초기 실망, 정책·리더십 비판성 분노, 그리고 앞으로도 계속되는 냉소와 불안감

🕸️ 사건 흐름 재정렬

- 미국 관세 예고(6월)

- AI 칩 수출 규제(7월 초)

- 삼성전자 2분기 실적 발표(7/8)

- 투자자·커뮤니티 충격 확산

- 정부·삼성 긴급 대응 발표

🧩 사건 인과도: 상세 해설

🗓️ 6월 — 미국 관세 예고

원인: 8월 1일부터 한국산 반도체·전자제품 관세 인상 예고

구조: 가격 경쟁력 하락, 미중 사이 ‘정치적 샌드위치’ 우려

반응: 불안 확산, “미국이 동맹까지 압박하나” 논란

🗓️ 7월 초 — AI 칩 수출 규제

원인: 미국, 첨단 AI 반도체 대중 수출 규제 강화

구조: 삼성의 글로벌 공급망 차질, 중국 거래 리스크 증가

반응: 미국·중국 모두에서 압박, 투자자 불안 고조

🗓️ 7/8 — 삼성 2분기 실적 발표

원인: 대외 악재 반영, 영업이익 56% 급감

구조: 첨단 반도체 경쟁력 저하 논쟁 발생

반응: “삼성마저…” 투자자·소비자 불신 확대

🗓️ 7/9~ — 커뮤니티/증시 충격

원인: 실적 발표 직후 ‘위기론’ 확산

구조: “삼성이 흔들리면 한국 경제도 위험” 인식 증가

반응: 분노, 실망, 불안이 뒤섞인 반응

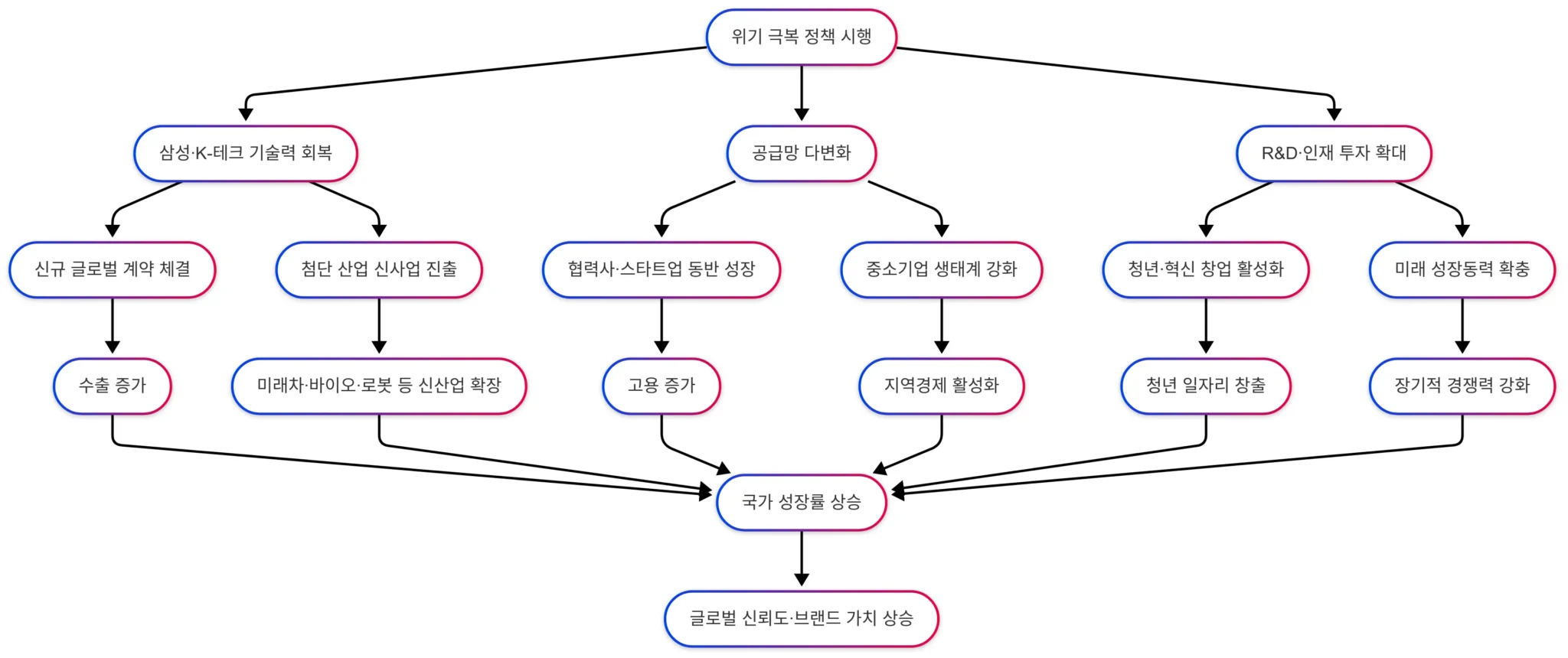

🗓️ 7/10 — 정부·삼성 긴급 대응

원인: 시장 충격 완화 목적의 공동 발표

구조: 수출 다변화·기술투자·외교 총력

반응: 냉소 반응과 “늦었지만 움직였다”는 기대 혼재

🟢 핵심 포인트

- “정치(미국)의 경제 압박” + “기술(반도체) 경쟁 격화”가 ‘동시 타격’

- 실적 발표는 ‘신뢰의 리트머스 시험지’

- 불안이 확산되면 ‘정책·투자·사회 전반’으로 충격파 번짐

- 대응은 항상 ‘시장보다 느리게’ 체감됨

🔎 미싱 팩트

- 정부·삼성의 장기 전략 부재, 글로벌 시장내 공급망 재편 논의는 기사에서 비중 적음

- 해외 경쟁사(Hynix, Micron 등)의 대응 전략 정보 부족

✅ 팩트체크

- “삼성전자 2분기 실적 56% 급감”: 사실

- “위기론” 과장: 일부 오버 있으나 실적 부진은 사실

- “미국 관세·AI 규제 동시”: 사실

- “삼성 독점 시대 끝”: 과장/해석 혼재

❗ 가짜 뉴스 판별

- 사실 기반 기사이나, “몰락” “종말” 등 극단적 프레임은 주의

💡 이슈 리플렉터

삼성전자의 2분기 실적 쇼크로 인해

‘반도체 국산화’와 ‘AI 산업 주권’에 대한 요구가 급격히 높아지고 있다.

이는 미·중 패권 경쟁 속에서 산업 전략과 기술 주권에 대한

국내 정서적 피로감이 누적되고 있음을 보여준다.

글로벌 시장에서 K-테크의 위상 약화에 대한 우려도

점차 커지고 있는 상황이다.

추천 관련 포스트

애플 아이폰 17 vs 삼성 갤럭시 S26 승자는?

삼성전자의 위기는 단순한 한 기업의 실적 부진을 넘어,

한국 경제 전반에 연쇄적 충격을 미칠 수 있는 사안이다.

삼성전자는 전체 수출의 약 20%를 차지하며,

고용·투자·산업 생태계·세수 등 전방위적으로 깊은 연결고리를 지닌

국가 핵심 기업이다.

🕰️ 시계열 흐름(타임라인)

| 시기 | 주요 영향 | 쉽게 풀이한 내용 |

|---|---|---|

| 초기 (단기) |

투자자 신뢰 하락 금융시장 변동 협력사 불확실성 소비심리 위축 감정적 파장 |

• 실적 발표 후 삼성전자 주가 하락, 원화 약세 • 외국인 투자자 빠져나가며 시장이 흔들림 • 협력사·중소기업도 불안해함 • 소비자들 “삼성도 위험하면 경제도 위험” 분위기 • 시장·뉴스에 실망·불안, 위기론 번짐 |

| 중기 | 신규 투자·채용 축소 R&D·혁신 지연 산업 연쇄 타격 내수·수출 동반 부진 정책 논쟁 |

• 삼성 및 협력사에서 신규 채용과 투자가 줄어듦 • 기술개발·AI 혁신 속도 느려짐 • 스타트업, 중소기업까지 어려워짐 • 국내 소비와 수출 모두 약해짐 • “정부·기업 정책 바꿔야 한다”는 목소리 커짐 |

| 장기 | 산업 경쟁력 약화 국가 신용 하락 글로벌 투자 위축 K-테크 이미지 저하 미래 성장 훼손 사회적 신뢰 약화 |

• 반도체·AI 등 첨단산업의 세계 경쟁력 떨어짐 • 한국 국가 신용등급 내려갈 위험 • 외국인 투자도 줄어듦, 한국기업 매력 하락 • “한국=기술 강국” 이미지 손상 • 미래 혁신·청년 기회 줄고, 사회 전체 신뢰도 떨어짐 |

😒세대별·시장별 파장 분석

| 구분 | 주요 영향 | 쉽게 풀이한 내용 |

|---|---|---|

| Z세대 (20~30대) |

미래 기회 축소, 취업·혁신 불안 |

• 좋은 일자리 줄어들까 걱정 • 첨단산업/기술 혁신 기대감 감소 • 창업·도전 의식 위축 |

| 4050+ (중·장년층) |

국가 신뢰 하락, 내수심리 경색 |

• “삼성도 흔들리면 나라 경제 걱정” • 소비·투자 위축, 장기 불안감 • 국가경제에 대한 신뢰 약화 |

| 시장 (투자자·협력사) |

투자 위축, 산업 생태계 충격 |

• 투자자: 주가·증시 불안 심화 • 협력사: 주문 감소, 경영 불확실성 증가 • 산업 전체로 연쇄 영향 확산 |

삼성전자가 이번 위기를 극복한다면,

시장 신뢰와 투자 심리가 국가 전반에서 빠르게 회복될 수 있다.

반도체와 AI를 중심으로 한 첨단 산업의 경쟁력이 강화되고,

국가 브랜드와 신용도 또한 함께 상승할 것이다.

협력사와 중소기업은 새로운 성장 기회를 얻고,

이를 통해 고용, 소비, 수출 등 실물경제 전반에 활력이 회복될 수 있다.

나아가 이 위기 극복의 경험은

혁신 생태계와 정책 시스템의 개선으로 이어지며,

장기적으로 ‘K-테크’의 글로벌 위상 제고와

산업 구조의 지속 가능성 강화라는

긍정적 전환점이 될 수 있다.

🕰️ 시계열 흐름(타임라인)

| 시기 | 주요 정책/이벤트 | 긍정적 효과 및 변화 |

|---|---|---|

| 초기 (정책 대응 직후) |

• 정부·삼성의 신속한 공급망 다변화 • R&D 투자 확대 • 인재 육성 등 종합 대책 발표 |

• 투자자·시장 신뢰 점진적 회복 • 불안감 감소, 코스피·원화 반등 시도 |

| 1~3개월 후 |

• 기술 혁신 가시화 • 신규 글로벌 계약 체결 • AI·HBM 시장 회복 신호 |

• 협력사·중소기업에 신규 일감 발생 • 고용시장 회복 • “한국 기술·삼성은 위기에 강하다” 신뢰 서사 확산 |

| 장기 (6개월~2년) |

• 반도체·AI 국산화 진전 • 글로벌 공급망 핵심국가 재입증 |

• 국가 신용도·브랜드 가치 상승 • 정책·시장 모두 혁신 생태계로 전환 • 장기 성장 모멘텀 회복 |

🏭산업구조 및 정책 인사이트

| K-테크 도약 기회 | 정책 혁신/국가 리더십 | 사회적 파장 |

|---|---|---|

|

위기 극복을 계기로 반도체·AI 등 첨단기술 자립 가속 → 미래차, 바이오, 로봇 등 신산업 융합 생태계 확장 |

산업·과학기술·교육 정책의 ‘국가 전략화’ 강화 → R&D, 인재 육성, 기업-정부-학계 협력 등 체계적 지원 → “위기관리 → 혁신선도 국가”로 국가 이미지 반등 |

실망·불안의 감정 흐름이 점차 “자부심·도전”으로 전환 → 청년 세대의 혁신창업, 사회 전체의 성장 기대 심리 확산 → 내수·투자·소비 모두 회복세, 국민적 신뢰와 연대 강화 |

🏗️연쇄 효과 (Positive Trickle-up Effect)

삼성의 위기 극복 = 새로운 도약의 발판]

삼성전자가 위기를 극복하고,

글로벌 시장에서 다시 신뢰와 기술 리더십을 회복한다면,

이번 위기는 국가 산업정책과 혁신 생태계 전반을 재설계하는 계기가 될 수 있다.

정책적 의지와 시장의 신뢰가 맞물리는 순간,

“위기를 기회로 바꾼 K-테크 성공 스토리”는

현실이 될 가능성이 한층 높아진다.